In un’intervista rilasciata a Tullio Kezich (“L’Europeo” n.12, 1967), Giorgio Strehler parlò della sua intenzione a realizzare un film su La coscienza di Zeno di Italo Svevo da lui considerato “il” romanzo tout court, una “grande commedia” psicologica e di costume, una storia di vita narrata come “un gioco dei sentimenti, dei movimenti umani più segreti”. Questo progetto era stato ripreso e abbandonato più volte finché ritornando a Trieste riscoprì quasi “con violenza” i suoi odori, i suoi sapori e le sferzate di bora che riecheggiavano in quel romanzo.

“Il mondo di Svevo mi appartiene […] Un qualcosa sul filo della tragedia con un tanto di umoristico, di grottesco che lascia anche la bocca amara” scrisse a Piero Zuffi, testimoniando quanto quel testo rappresentasse anche il luogo e il tempo dei suoi ricordi.

Nel linguaggio narrativo di Svevo, Strehler percepiva anche la vicinanza letteraria di James Joyce, tanto che avrebbe voluto intitolare il film Un Ulisse a Trieste immaginandolo in varie gradazioni di bianco e nero con una tonalità contraddistinta da “una luminosità tenera e lancinante”.

Dopo una lunga rielaborazione sul testo con una serie di appunti, ricerche, meditazioni, Strehler consegnò al regista Carlo Ponti le cartelle che costituivano l’intelaiatura per l’adattamento cinematografico del romanzo di Zeno o “alla Zeno” che comprendesse anche tematiche su Trieste, l’Austria, lo sfascio dell’Impero e sulla trasformazione della storia narrata da una psicologia individuale.

Annoiata e deprimente fu però l’opinione del produttore che liquidò quel soggetto in poche parole: “L’ho letto sai, il tuo coso lì. Vedi, secondo me non va mica bene perché non è sexy, capisci? Manca la “donna”. Un film è la donna! La femmina.” (lettera del 7 settembre 1967 a Maria Teresa de Simone Niquesa).

Shockato dall’inappellabile rifiuto e rimasto senza argomentazioni da controbattere (Ponti non conosceva affatto il romanzo di Svevo) Strehler fece “il pesce in barile” sprofondando però poi in una sorta di “paralisi interiore” aggravata anche dai problemi di salute .

In una successiva lettera a Moravia (forse datata 1968 e mai spedita), Strehler ammise di essere seccato e di non voler parlare più nemmeno con i muri.Chissà quali risate si sarebbe fatto il nostro Ettore Schmitz se avesse saputo che il suo romanzo era stato ritenuto “non sexy”. Ma allora erano certo altri tempi.

(Strehler privato, Ed. Comune di Trieste, 2007 – Gabriella Amstici, “Un Ulisse a Trieste”)

“Trieste ha una scontrosa grazia. / Se piace è come un ragazzaccio aspro e vorace, / con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore.

Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, / se mena all’ingombrata spiaggia / o alla collina cui, sulla sassosa cima /una collina, l’ultima, s’aggrappa. / Intorno circola ad ogni cosa / un’aria stana, un’aria tormentosa, l’aria natia. / La mia città che in ogni parte è viva, / ha il cantuccio a me fatto, / alla mia vita pensosa e schiva.”

“Una strana bottega d’antiquario / s’apre a Trieste, in una via secreta / d’antiche legature un oro vario / l’occhio per gli scaffali errante allieta. / Vive in quell’aria tranquillo un poeta. / Dei morti in quel vivente lapidario / la sua opera compie, onesta e lieta. / D’amor pensoso, ignoto e solitario. / Morir spezzato dal chiuso fervore / vorrebbe un giorno; sulle amate carte / chiudere gli occhi che han veduto tanto. / E quel che del suo tempo restò fuore / e del suo spazio, ancor più bello l’arte / gli pinse, ancor più dolce gli fe’ il canto.”

(Umberto Saba, Il Canzoniere)

“Avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso. Mia perchè vi nacqui più che d’altri, Mia che la scoprivo fanciullo e adulto, per sempre a Italia la sposai col canto”.

(Epitaffio di Umberto Saba)

“Noi vogliamo bene a Trieste per l’anima in tormento che ci ha dato. Essa ci strappa da nostri piccoli dolori e ci fa suoi, e ci fa fratelli di tutte le patrie combattute. Essa ci ha tirato su per la lotta e il dovere. E se da queste piante d’Africa e Asia che le sue merci seminano fra i magazzini, se dalla sua Borsa dove il telegrafo di Turchia e Portorico batte calmo la nuova base di ricchezza, se dal suo sforzo di vita, dalla sua anima crucciata e rotta s’afferma nel mondo una nuova volontà, Trieste è benedetta d’averci fatto vivere senza pace né gloria.

Noi ti vogliamo bene e ti benediciamo, perché siamo contenti di magari morire nel tuo fuoco.

[…] Ah, fratelli, come sarebbe bello poter essere sicuri e superbi, e godere della propria intelligenza, saccheggiare i grandi campi rigogliosi con la giovane forza e sapere e comandare e possedere!

Ma noi, tesi di orgoglio, con il cuore che ci scotta di vergogna, vi tendiamo la mano e vi preghiamo d’esser giusti con noi come noi cerchiamo di essere giusti con voi.

Perché noi vi amiamo, fratelli, e speriamo che ci amerete.

Noi vogliamo amare e lavorare.”

(Scipio Slataper, Il mio Carso)

“Vien qua sul Carso fra rovi e pini / e case di pietra grezze / e tramonti azzurri de malinconia. / Ti no te pol, ti mio splendido viennese / capir questo Carso duro e forse scortese. / Xe ciaro cossa te porti dentro de tì, / un paese un mondo una storia senza fine / e me par de somigliarte. / Inveze mi go davanti ai oci / questa mia città affondada / la nave da battaglia rovesciada / su una secca nel Vallon de Muggia. / Senza lagrime gettò la sigaretta / – l’ultima diseva Ettore Schmitz – / impassibile emetto il fumo / mentre una stretta al cor me dà vertigine.

[…] “Adesso che agosto è vicino / e sul Carso spuntano i ciclamini / sotto l pino, fra ‘l muscio bagnà. / Pianzo de malinconia / per quela maledeta cità mia, / quella amada-odiada / come una dona mai più dimenticada.”

(Fery Fölkel “Monàde”)

“La città è impazzita: / nessuno vuol andare al lavoro / in fabbrica, negli uffici. / Tutti bevono acqua sorgiva, / masticano i raggi del sole, / si adornano di ciliege / e si ricoprono col vento. / Tutti si sdraiano sull’erba / e fanno l’amore / oppure s’arrampicano sugli alberi / e in silenzio guardano il mare. / Gli uffici postali sono stracarichi di fiori, / nei telefoni echeggiano solo canzoni, / i giornali sono stampati su tenere foglie / e i politici ascoltano il ronzio delle api. / Questo mondo, d’un tratto così pazzo e giovane, / è un mondo nuovo, veramente rivoluzionario. / Ognuno lo vive e lo sogna a modo suo, / questo mondo, così meravigliosamente primaverile.”

(Marko Kravos, “Vela triangolare”, 1972)

“Hohò Trieste! Del sì, del da, del ja, / tre spade de tormenti / tre strade tutte incontri: / O Trieste! Piazze, contrade, androne, piere del Carso, acqua de marina. / Tutte t’ingrazia, mettile in vetrina! / E mi insempià, col naso contro vetro / vardo e me godo le bellezze tue.”

(L. Cergoly, “Ponterosso”)

“Siamo il pianeta Trieste, popolato di miti buoni (eh sì) superman, e quando per sgranchirci un po’ le gambe usciamo dall’astronave, giriamo come fantasmi tra le poche antiche vie silenziose e vuote subito dietro il porto (silenzioso e vuoto).

E l’odore di bassa marea aumenta la convinzione che le decorazioni dei vecchi palazzi Liberty altro non sono se non formazioni corallifere, resti di una città sommersa nel tempo anziché dall’acqua.

Tutto un diluviare di anni, e noi quassù a contarli. Quassù, a Trieste.”

(Libero Mazzi, “Queste mie strade”, Trieste 1967)

“Se si esclude Berlino, nessuna altra città del mondo ebbe al pari di Trieste, dopo il 1945 e per tanti anni, una sorte altrettanto infelice, un’esistenza altrettanto provvisoria e una altrettanto pericolosa instabilità per ciò che concerneva il mantenimento della pace generale.

Fino all’ottobre del 1954 il cosiddetto problema di Trieste non solo ostacolò in molteplici occasioni l’evoluzione politica dell’Italia, ritardandone il ritorno alla normalità e consentendo intorno ad esso continue speculazioni da parte dei partiti, ma fu anche usato nella partita di poker giocata dalle quattro massime Potenze mondiali, alla stregua di un jolly, che passava continuamente da una mano all’altra, facendo pendere l piatto oggi a favore dell’Occidente e domani a favore dell’Oriente europeo. Una volta, nel 1953, condusse l’Italia e la Jugoslavia sull’orlo di una guerra che, se fosse scoppiata, difficilmente si sarebbe potuta circoscrivere allo scacchiere dell’Alto Adriatico.”

(Vladimiro Lisani, “Good-bye Trieste”, Mursia, Milano)

“Trieste è una città che veramente non se l’è mai meritata tanta retorica, perché i suoi cittadini sono stati alieni sempre della retorica. I suoi traffici, il suo campanilismo, manifestatosi perfino nell’ “Indipendentismo” è sempre stato legato ad una sorta di cosmopolitismo.

Convivevano cattolici e israeliti, c’erano una chiesa ortodossa e templi protestanti. Uomini che venivano da ogni parte con le loro famiglie: una città in cui i triestini erano prima di tutto triestini e qualche volta poi venivano a sapere che nel “Regno” erano usati per altro.

Io non voglio certo negare che Trieste, malgrado queste venature di indipendentismo e malgrado la presenza non solo di sloveni ma, in passato, di cecoslovacchi, di ungheresi e di tanta nazionalità dell’impero asburgico, è città italiana e di cultura italiana. Ma non vi dice niente, almeno per respingere questo rigurgito di retorica, che, se c’è una cultura italiana non retorica, quella è proprio la cultura triestina? Una letteratura scarna, severa, magari melanconica, ma non mai esasperata ed esaltata: le poesie di Saba e le pagine di Stuparich, di Slataper, di Benco, di Svevo. Pagine di italiani severi, rigorosi, abituati ad una vita molto concreta, che però, anche se fatta di traffici, non dimenticava che un libraio, come era Saba, potesse scrivere le poesie di un poeta come Saba fu.”

(Onorevole Giancarlo Pajetta, deputato al Parlamento)

“Il Carso è un pietroso altopiano / una sorta di piccola pianura / appena più alta della terra. / Quando il vento percorre l’altopiano / si può fingere di essere in aria. / Il Carso è un luogo povero di gente / si può per molto tempo non incontrare nessuno. / Da un certo punto di vista / sei un poco fuori dal mondo, isolato./ Sai che ti trovi soprattutto nello spazio. / Il Carso è pieno di cose curiose / oggetti strani che in altri luoghi non trovi. / Sassi col buco, alcuni con molti buchi / scavati nell’acqua, chissà quando. / Nello spazio pietra e silenzio creano la bellezza. / Sono strani anche i vegetali del Carso / si direbbe che non hanno idea di cosa è un bosco, né di cosa è un prato. / L’erba qui è poca e si ficca tra i sassi / talvolta trascura di crescere / dove mucchietti di terra sono disponibili. /

Per tutti questi aspetti messi insieme / il Carso pare uno di quei luoghi / di cui qualcuno ha detto che sono pieni di dei. / Piccoli dei nascosti / che ti guardano, anche ridono, / e non si capisce perché. / Ma questi dei li capisce / chi sul Carso è stato nell’infanzia / e sa benissimo che la storia di un uomo / può essere la stessa cosa della storia di un sasso.”

(Elio Apih, Poesie tenute nascoste)

Accaldati, coperti di polvere, tormentati dalle pulci e dalle incognite del futuro, i manovali si rintanavano nella più misere osterie di Cittavecchia per bersi il loro gotto di vino con il sottofondo dei lugubri lamenti delle fisarmoniche.

Accaldati, coperti di polvere, tormentati dalle pulci e dalle incognite del futuro, i manovali si rintanavano nella più misere osterie di Cittavecchia per bersi il loro gotto di vino con il sottofondo dei lugubri lamenti delle fisarmoniche. Nei tavoli della fumosa penombra della taverna alcuni vecchi tracannavano bicchieri di vino, alcune coppie silenziose masticavano qualche crosta di formaggio, negli angoli più bui nascevano idilli grotteschi e tra i tavoli saltellava il gobbo di turno che stuzzicava qualche cavaliere sussurrando ardite galanterie alle loro compagne.

Nei tavoli della fumosa penombra della taverna alcuni vecchi tracannavano bicchieri di vino, alcune coppie silenziose masticavano qualche crosta di formaggio, negli angoli più bui nascevano idilli grotteschi e tra i tavoli saltellava il gobbo di turno che stuzzicava qualche cavaliere sussurrando ardite galanterie alle loro compagne. Quando le sghignazzate e i suoni stonati della fisarmonica esageravano i toni appariva l’oste, grasso come un otre, che battendo le mani annunciava con voce possente la chiusura della taverna, così “la grottesca carovana usciva alla spicciolata nella via già oscura e le coppie andavano rasente i muri, in cerca delle loro umide e luride tane…”

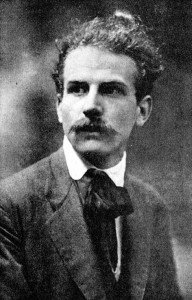

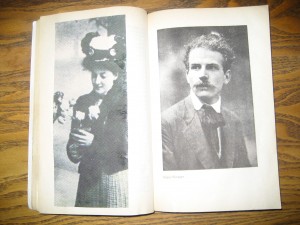

Quando le sghignazzate e i suoni stonati della fisarmonica esageravano i toni appariva l’oste, grasso come un otre, che battendo le mani annunciava con voce possente la chiusura della taverna, così “la grottesca carovana usciva alla spicciolata nella via già oscura e le coppie andavano rasente i muri, in cerca delle loro umide e luride tane…”![4b4b3c79448c432183cec8a066d0933a[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/10/4b4b3c79448c432183cec8a066d0933a1.jpg) Fu un incontro davvero fatale quello tra Scipio Slataper e le tre giovani amiche Anna Pulitzer, Elody Oblath e Luisa Carniel, i cui destini si intrecceranno nel corso delle loro vite con alterne e a volte tragiche vicende.

Fu un incontro davvero fatale quello tra Scipio Slataper e le tre giovani amiche Anna Pulitzer, Elody Oblath e Luisa Carniel, i cui destini si intrecceranno nel corso delle loro vite con alterne e a volte tragiche vicende.

Qui il poeta rielaborerà la tragica morte di Anna-Gioietta rivivendo quell’amore spezzato in alcune indimenticabili pagine del libro:

Qui il poeta rielaborerà la tragica morte di Anna-Gioietta rivivendo quell’amore spezzato in alcune indimenticabili pagine del libro:

Fonti:

Fonti: Come si è scritto nel precedente articolo, il 27 maggio 1955 il professor Stanislaus Joyce volle congedarsi dalla sua lunga carriera universitaria con la lettura di “The meeting of Svevo and Joyce,” un breve testo che ripercorreva l’incontro a Trieste dei due scrittori e l’intreccio delle vicende che li portarono alla loro straordinaria fama letteraria.

Come si è scritto nel precedente articolo, il 27 maggio 1955 il professor Stanislaus Joyce volle congedarsi dalla sua lunga carriera universitaria con la lettura di “The meeting of Svevo and Joyce,” un breve testo che ripercorreva l’incontro a Trieste dei due scrittori e l’intreccio delle vicende che li portarono alla loro straordinaria fama letteraria.

Dopo l’uscita nel 1922 dell’ Ulisse e nel 1927 delle Poesie da un soldo, con una stesura protratta per 16 anni, nel 1939 James Joyce pubblicherà Finnegans Wake che fu accolto da durissime critiche.

Dopo l’uscita nel 1922 dell’ Ulisse e nel 1927 delle Poesie da un soldo, con una stesura protratta per 16 anni, nel 1939 James Joyce pubblicherà Finnegans Wake che fu accolto da durissime critiche.![4720658236_2d68ee926e[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/08/4720658236_2d68ee926e1-300x200.jpg)

Stanislaus, secondogenito dopo James, nacque nel 1884 a Dublino dove passati i tempi di agiatezza, visse anni difficili assieme agli altri 10 fratelli e sorelle.

Stanislaus, secondogenito dopo James, nacque nel 1884 a Dublino dove passati i tempi di agiatezza, visse anni difficili assieme agli altri 10 fratelli e sorelle.![0a69f23cf994a844bcef12afcc4da49644df7cf4[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/08/0a69f23cf994a844bcef12afcc4da49644df7cf41-223x300.jpg) Nell’autunno del 1905 il giovane Stanislaus decise di raggiungere il fratello James a Trieste (nota 1) accettando un impiego come insegnante d’inglese alla Berlitz School (nota 2) dove in seguito divenne vice direttore.

Nell’autunno del 1905 il giovane Stanislaus decise di raggiungere il fratello James a Trieste (nota 1) accettando un impiego come insegnante d’inglese alla Berlitz School (nota 2) dove in seguito divenne vice direttore.![berlitz_school-trieste-turismoletterario[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/08/berlitz_school-trieste-turismoletterario1-198x300.jpg)

![400px-KatzenauAustrianLager[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/08/400px-KatzenauAustrianLager1-300x180.jpg) Dopo il 1919 i 2 fratelli si riunirono per un breve quanto turbolento periodo in via Sanità (oggi via Diaz 2) dove viveva la sorella Eileen con il marito Frantisek Schaurek e i loro 2 figli.

Dopo il 1919 i 2 fratelli si riunirono per un breve quanto turbolento periodo in via Sanità (oggi via Diaz 2) dove viveva la sorella Eileen con il marito Frantisek Schaurek e i loro 2 figli.

Le trattative di tutti gli incartamenti di James Joyce raccolti nel corso degli anni, saranno svolte da Nelly Lichtensteiger, vedova di Stanislaus, che si assicurerà così una sicurezza finanziaria per sé e il piccolo James.

Le trattative di tutti gli incartamenti di James Joyce raccolti nel corso degli anni, saranno svolte da Nelly Lichtensteiger, vedova di Stanislaus, che si assicurerà così una sicurezza finanziaria per sé e il piccolo James. Fonti:

Fonti:![$_57[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/08/571-194x300.jpg) Quando nel 1968 la Mondadori pubblicò Giacomo Joyce con il sottotitolo “Il racconto inedito di un suo amore triestino” fu immediatamente sollevata la questione sulla identità della misteriosa Lady che lo ispirò.

Quando nel 1968 la Mondadori pubblicò Giacomo Joyce con il sottotitolo “Il racconto inedito di un suo amore triestino” fu immediatamente sollevata la questione sulla identità della misteriosa Lady che lo ispirò.![i_029[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/08/i_0291-300x222.jpg) A rimescolare l’interpretazione di Ellmann ci pensò nel 1982 il letterato triestino Stelio Crise (nota 3) che identificò in Anna Maria Schleimer, detta Annie, l’amore segreto di Joyce sostenendo che tra loro vi fossero stati persino dei progetti matrimoniali. In effetti all’epoca Joyce non era sposato con Nora Barnacle (nota 4) ma il loro era un legame forte, testimoniato non solo per il notevole tasso erotico delle lettere che si scambiavano, ma anche per la nascita dei figli Giorgio nel 1905 e Lucia nel 1907.

A rimescolare l’interpretazione di Ellmann ci pensò nel 1982 il letterato triestino Stelio Crise (nota 3) che identificò in Anna Maria Schleimer, detta Annie, l’amore segreto di Joyce sostenendo che tra loro vi fossero stati persino dei progetti matrimoniali. In effetti all’epoca Joyce non era sposato con Nora Barnacle (nota 4) ma il loro era un legame forte, testimoniato non solo per il notevole tasso erotico delle lettere che si scambiavano, ma anche per la nascita dei figli Giorgio nel 1905 e Lucia nel 1907.![JT-05-26-1024x657[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/08/JT-05-26-1024x6571-300x192.jpg)

![Emma[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/08/Emma1.jpg) Sarebbe comunque da considerare il fatto che tra gli anni 1910 e 1914 molte furono le allieve del professore, notoriamente sensibile al fascino femminile e in questo contesto pure profuso di giovinezza e contornato da ricche residenze. Tra loro menzioniamo anche Maria Luzzatto Fegiz e Olivia Hannapel, entrambe ben più belle di Emma e Annie e noi vorremmo maliziosamente aggiungere anche “troppo belle” per un professore stravagante e squattrinato.

Sarebbe comunque da considerare il fatto che tra gli anni 1910 e 1914 molte furono le allieve del professore, notoriamente sensibile al fascino femminile e in questo contesto pure profuso di giovinezza e contornato da ricche residenze. Tra loro menzioniamo anche Maria Luzzatto Fegiz e Olivia Hannapel, entrambe ben più belle di Emma e Annie e noi vorremmo maliziosamente aggiungere anche “troppo belle” per un professore stravagante e squattrinato. (Nella foto una giovane Maria Luzzato)

(Nella foto una giovane Maria Luzzato) Giacomo Joyce, l’enigmatico testo di James Joyce scritto negli anni in cui visse a Trieste, rivela qualche frammento di un’insopprimibile attrazione verso una sua giovane e non identificata allieva a cui impartiva lezioni d’inglese in una villa della città.

Giacomo Joyce, l’enigmatico testo di James Joyce scritto negli anni in cui visse a Trieste, rivela qualche frammento di un’insopprimibile attrazione verso una sua giovane e non identificata allieva a cui impartiva lezioni d’inglese in una villa della città.![helmut-westhoff-portrait-of-rainer-maria-rilke-19011[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/04/helmut-westhoff-portrait-of-rainer-maria-rilke-190111-244x300.jpg) (Nella foto un ritratto di Rilke dipinto nel 1901 da Helmut Westhoff)

(Nella foto un ritratto di Rilke dipinto nel 1901 da Helmut Westhoff) “So di aver pensato che ci doveva essere da qualche parte un castello e dovunque esso fosse, sarebbe stato proprio quello che io allora avevo cercato” (nota 6) scrisse alla principessa, lusingato di essere ospitato in una così splendida e nobile dimora.

“So di aver pensato che ci doveva essere da qualche parte un castello e dovunque esso fosse, sarebbe stato proprio quello che io allora avevo cercato” (nota 6) scrisse alla principessa, lusingato di essere ospitato in una così splendida e nobile dimora.![muzot-1[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/04/muzot-11-300x269.jpg)

![Rainer-Maria-Rilke-Grab[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2016/04/Rainer-Maria-Rilke-Grab1-250x300.jpg)

In precedenza fu un padovano di origini ebraiche, Marco Levi Bianchini (1875 – 1961) il primo medico che aderì con entusiasmo alle dottrine di Sigmund Freud (Freiberg, Moravia 1856 – Londra 1939) fondando nel 1915 la “Biblioteca psichiatrica internazionale” e nel 1921 l’ “Archivio generale di neurologia, psichiatria e psicoanalisi”, divenuto in seguito l’organo ufficiale della Società psicoanalitica italiana. (nota 2)

In precedenza fu un padovano di origini ebraiche, Marco Levi Bianchini (1875 – 1961) il primo medico che aderì con entusiasmo alle dottrine di Sigmund Freud (Freiberg, Moravia 1856 – Londra 1939) fondando nel 1915 la “Biblioteca psichiatrica internazionale” e nel 1921 l’ “Archivio generale di neurologia, psichiatria e psicoanalisi”, divenuto in seguito l’organo ufficiale della Società psicoanalitica italiana. (nota 2)

Assunto nel 1918 all’ospedale psichiatrico di Trieste, il dottor Weiss s’impegnò alle alterazioni psichiche e alle dinamiche della psicosi da lui definite “malattie dell’Io”. Le sue teorie furono talmente affascinanti da coinvolgere letterati e artisti in una vera e propria stagione culturale descritta nel sopracitato libro di Voghera Gli anni della psicanalisi di cui ci permettiamo riportare qualche breve passaggio.

Assunto nel 1918 all’ospedale psichiatrico di Trieste, il dottor Weiss s’impegnò alle alterazioni psichiche e alle dinamiche della psicosi da lui definite “malattie dell’Io”. Le sue teorie furono talmente affascinanti da coinvolgere letterati e artisti in una vera e propria stagione culturale descritta nel sopracitato libro di Voghera Gli anni della psicanalisi di cui ci permettiamo riportare qualche breve passaggio.

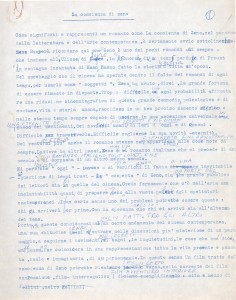

In seguito alle donazioni dell’ archivio privato di Giorgio Strehler da parte delle due eredi Andrea Jonasson e Mara Bugni al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Palazzo Gopcevich (3/2/2005) e alle successive catalogazioni del materiale rinvenuto, emersero dei fogli dattiloscritti e corretti per mano dello stesso Maestro concernenti un progetto cinematografico rimasto inedito fino allora. (qui la prima pagina dell’ “intelaiatura” del progetto cinematografico)

In seguito alle donazioni dell’ archivio privato di Giorgio Strehler da parte delle due eredi Andrea Jonasson e Mara Bugni al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Palazzo Gopcevich (3/2/2005) e alle successive catalogazioni del materiale rinvenuto, emersero dei fogli dattiloscritti e corretti per mano dello stesso Maestro concernenti un progetto cinematografico rimasto inedito fino allora. (qui la prima pagina dell’ “intelaiatura” del progetto cinematografico) Il libro Strehler privato, pubblicato dal Comune di Trieste in occasione del decimo anniversario dalla sua morte, ha reso pubbliche le pagine in cui fu elaborata una bozza per l’adattamento di un film tratto da La coscienza di Zeno, il più famoso romanzo di Italo Svevo.

Il libro Strehler privato, pubblicato dal Comune di Trieste in occasione del decimo anniversario dalla sua morte, ha reso pubbliche le pagine in cui fu elaborata una bozza per l’adattamento di un film tratto da La coscienza di Zeno, il più famoso romanzo di Italo Svevo.

In convalescenza dopo una malattia cerebrale e improvvisamente libero dagli impegni scolastici, il ragazzo si immergerà in quella natura selvatica che descriverà con immagini di grande poesia: “Correvo col vento espandendomi a valle, saltando allegramente i muriccioli e i gineprai” sarà il ricordo di quei giorni solitari “e ansante mi buttavo a capofitto nel fiume per dissetarmi la pelle, inzupparmi d’acqua la gola, le narici, gli occhi e m’ingorgavo di sorsate enormi, notando sott’acqua a bocca spalancata come un luccio. Andavo controcorrente abbrancando nella bracciata i rigurgiti che s’abbattevano spumeggianti contro il mio corpo, addentando l’ondata vispa, come un ciuffo d’erba fiorita quando si sale in montagna. …Il sole sul mio corpo sgocciolante! Il caldo sole sulla carne nuda, affondata nell’aspre eriche e timi e mente, fra il ronzo delle api tutt’oro! Allargavo smisuratamente le braccia per possedere tutta la terra, e la fendevo con lo sterno per coniugarmi a lei e rotare con la sua enorme voluta nel cielo, fermo, come una montagna radicata dentro al suo cuore da un’ossatura di pietra, come un pianoro vigilante solo nell’arsura agostana e una valle assopita caldamente nel suo seno, una collina corsa dal succhio d’infinite radici profondissime, sgorganti alla sommità in mille fiori irrequieti e folli.

In convalescenza dopo una malattia cerebrale e improvvisamente libero dagli impegni scolastici, il ragazzo si immergerà in quella natura selvatica che descriverà con immagini di grande poesia: “Correvo col vento espandendomi a valle, saltando allegramente i muriccioli e i gineprai” sarà il ricordo di quei giorni solitari “e ansante mi buttavo a capofitto nel fiume per dissetarmi la pelle, inzupparmi d’acqua la gola, le narici, gli occhi e m’ingorgavo di sorsate enormi, notando sott’acqua a bocca spalancata come un luccio. Andavo controcorrente abbrancando nella bracciata i rigurgiti che s’abbattevano spumeggianti contro il mio corpo, addentando l’ondata vispa, come un ciuffo d’erba fiorita quando si sale in montagna. …Il sole sul mio corpo sgocciolante! Il caldo sole sulla carne nuda, affondata nell’aspre eriche e timi e mente, fra il ronzo delle api tutt’oro! Allargavo smisuratamente le braccia per possedere tutta la terra, e la fendevo con lo sterno per coniugarmi a lei e rotare con la sua enorme voluta nel cielo, fermo, come una montagna radicata dentro al suo cuore da un’ossatura di pietra, come un pianoro vigilante solo nell’arsura agostana e una valle assopita caldamente nel suo seno, una collina corsa dal succhio d’infinite radici profondissime, sgorganti alla sommità in mille fiori irrequieti e folli.![images[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2013/04/images1.jpg) La lapide in ricordo della morte di Slataper sul Monte Calvario

La lapide in ricordo della morte di Slataper sul Monte Calvario